揭秘迷信:以命换命的深层含义与启示

在中华文化中,迷信信仰历经千年传承,很多人对超自然现象充满好奇。其中,“以命换命”这一说法常常引发争议和思考。这句简单却意味深长的话,究竟承载着怎样的文化内涵和人性探索?让我们一起揭开这个神秘的面纱。

“以命换命”原本源于古老的信仰体系,代表着一种通过牺牲自我来保全他人的生存信念。在某些情况下,人们相信,个体的命运是可以通过某种方式进行交易的,比如通过一定的仪式或行为,把自己的运气或寿命转嫁给他人。这种思维方式不仅是个人情感的表达,也是对生命意义的深刻反思。

从哲学角度而言,这一观念揭示了人类对生死、命运的探索。在面对现实严酷的生存环境时,不少人希望通过某种神秘的力量来改变自己的命运。不论是为了救助亲人,还是为了共同体的利益,这种以命换命的行为体现了人们深厚的情义与牺牲精神。

然而,随着科学的发展与理性思维的普及,“以命换命”的信仰逐渐被部分人所否定,认为这种迷信行为徒劳无功。在许多人看来,生命的长短由自然规律所决定,而人与人之间的关系也不应通过这种极端的方式来平衡。然而,迷信背后往往隐藏着深刻的人类情感与社会责任感,这一点则是理性所无法完全剖析的。

以命换命不仅仅是个别信仰者的极端行为,它实际上反映了人类对爱、牺牲、责任等复杂情感的探索。在古老的民间故事中,我们常常可以看到为了挽救亲人而不惜牺牲自己生命的英雄形象,这些故事激励着一代又一代的年轻人,提醒他们要珍惜生命、关爱他人。

在现代社会,虽然迷信逐渐淡化,但“以命换命”的思路依然存在。很多人在危难时刻选择无私奉献,甚至在危机中展现出惊人的勇气与牺牲精神。这些行为不仅具有深厚的人文关怀,也在潜移默化中影响着社会风气,鼓励人们彼此关爱、共同进退,形成更为紧密的社会纽带。

我们也可以从心理学角度分析“以命换命”这一行为。人们在面临生死抉择时,往往会对自己的价值产生反思,个体意识到自己生命的意义不仅在于生存本身,而在于与他人之间的连接。牺牲自己以救助他人的举动,可以看作是对生命价值的一种重新赋予,这种内心的升华不仅影响着个体的心理,更在社会层面产生积极的反响。

当然,“以命换命”亦不得不让人警惕。追求极端的自我牺牲,可能导致对生命的不负责任和无畏的冒险。有时为了达到某种目的而忽视自身和他人生命的价值,这种行为无疑是有害的。因此,现代社会在倡导无私与奉献的同时,更应强调对生命的尊重与珍惜。

在面对生活中的困难时,我们不能仅仅依赖于迷信或极端的牺牲,而是应更加注重科学的思维和理性的方法。有许多方式可以帮助我们渡过难关,比如寻求支持、发展自我、培养更扎实的人际关系。这些都是更具建设性和实际意义的选择。

总结而言,“以命换命”这一说法承载着古老的信仰与深厚的人文情怀,反映了人们对生命、牺牲与爱的思考。尽管现代社会逐渐远离迷信,但这一观念依然在一些人的心中闪烁着光芒,提醒着我们生命的真谛与人与人之间的紧密联系。希望在未来,更多的人能够以积极的心态面对生活,珍惜生命,关爱他人,在无私奉献与自我保护之间找到更好的平衡。

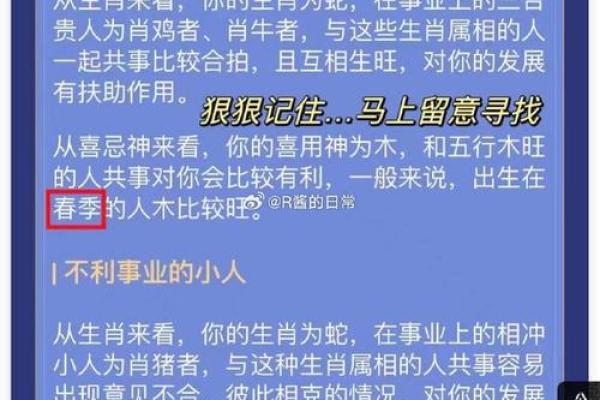

十二生肖

热门专题

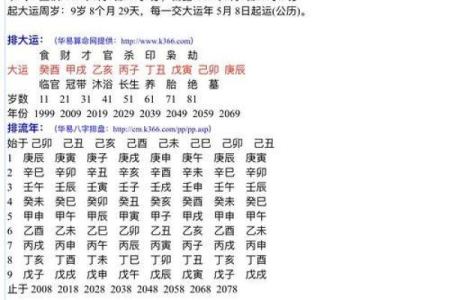

- 八字

- 排盘

- 起名

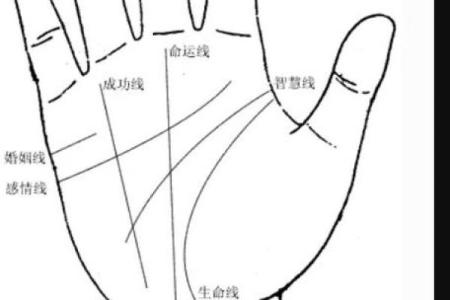

- 看相