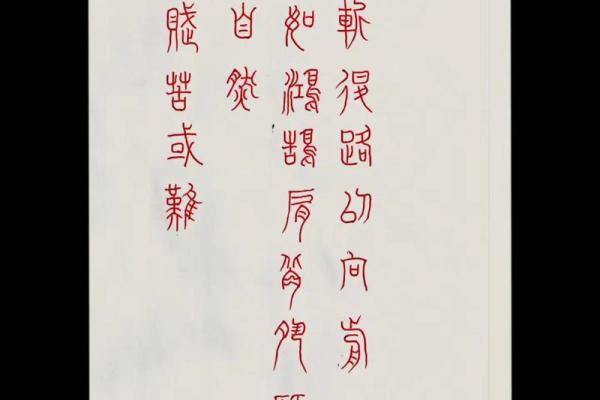

君命顺则民有命顺:探讨君与民的和谐关系

在古代社会,君主与百姓之间的关系一直是一个颇具争议的话题。“君命顺则民有命顺”这句话蕴含了深厚的哲学思考,蕴藏着君主与民众之间相辅相成的关系。在这段探索之旅中,我们将尝试揭示其中的智慧与意义。

首先,君主作为国家的领袖,承担着重大的责任与使命。在理想的情况下,君主应当以身作则,树立良好的榜样,为民众营造一个和谐、安定的社会环境。这种领导力不仅仅体现在政治决策上,更是在于对道德与价值观的引导。当君主顺应民意,民众则会感受到一种归属感与安全感,这正是“君命顺则”所要传达的核心思想。

其次,民众的意愿和需求在社会发展中同样至关重要。当君主能够倾听民声、了解民情,实事求是地解决问题,必然会提升民众的满意感与幸福感。而这一切都是建立在君主与百姓之间的信任基础之上的。只有当君主真正以民众的利益为重,才能实现“民有命顺”的理想状态。

在历史的长河中,我们也会看到一些例子,表明如果君主忽视民意,社会会因此而动荡不安。而当君主以自己的权威压制民众的声音时,往往会引发更大的反弹。这不仅是对君主统治合法性的一种挑战,更多时候,是人心的流失。失去人心的君主,再强大的权力也难以维系。

再者,从文化的角度来看,“君命顺则民有命顺”的理念也展现了对领导者的道德要求。古代哲人将君主的樽俎与民众的福祉视为不可割裂的整体,认为君主的命令与行为必须背负起产生社会正能量的责任。否则,君主将面临民众的抛弃,历史也会对其予以公正的评价。

此外,作为社会的上层建筑,君主与民众之间的互动关系,同样反映了一个国家的文化特质。当社会的道德基础受到侵蚀时,人民的反抗情绪也会随之高涨。因此,君主应当在修身齐家的基础上,强化自身的文化修养,才能更平和地抵御外界的压力与挑战。

在现代社会,这一理念依然适用。尽管时代变迁、社会进步,君民关系却可以借鉴历史的智慧。政策的制定与执行需以民众的福祉为导向,才能确保社会的稳定与发展的可持续性。此外,作为公民的我们也应主动参与到社会治理中,形成良性互动,助力社会的和谐发展。

在日常生活中,君民之间的和谐关系也可以通过小事表现出来。比如,政府在制定政策时,充分征求民众的意见与建议,从而使政策更加符合社会实际需求。同时,民众也要积极反馈自己的意见,形成良好的沟通机制。这种互动不仅有助于提高政策的合理性,还能够增强民众对政府的信任与认同感。

综上所述,“君命顺则民有命顺”不仅是对君主智慧与道德的呼唤,更是在现代社会中积极构建和谐社会的重要理念。无论是历史的回顾还是现实的展望,都提醒我们君主与民众的关系不应是单向的,而应当是双向互动、合作共生的动态过程。只有如此,才能实现国家的长治久安,让每一个个体都能在社会发展中找到自己的位置,享受应有的尊重与福祉。

十二生肖

热门专题

- 八字

- 排盘

- 起名

- 看相