克隆羊命不长:科学与伦理的交锋,带来的深刻思考与争议

在1996年,世界见证了一个划时代的科学成就——克隆羊多莉的诞生。多莉的出现不仅是生物科技的一次大胆尝试,更是在伦理、科学和社会等多个层面,引发了一场深刻的思考与讨论。人们常说“克隆羊命不长”,这句话不仅仅是对多莉寿命短暂的叹息,更是对整个克隆技术可能带来的问题的反思。

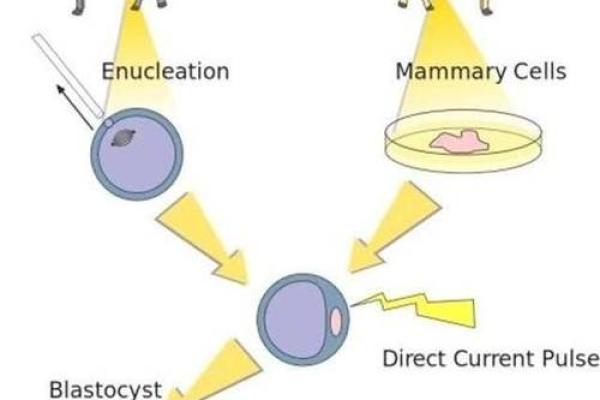

多莉的诞生引发了科学界的广泛关注,自从克隆技术问世以来,人类便开始思考是否能够通过这一技术重塑生命、延续物种。多莉的身体是由六岁母羊的细胞克隆而来的,这一过程显示了细胞重编程的巨大潜力。然而,在这项科学成就背后,她的短暂生命也让科学家陷入深思。不久后,多莉被诊断出患有严重的肺病,并于2003年去世,年仅六岁。这样的结局让外界对克隆技术的安全性和可行性产生了疑虑。

“克隆羊命不长”的说法,准确地反映出一个事实:克隆动物的健康状况与自然繁殖的动物相比较,往往更为脆弱。研究人员发现,由于克隆过程中基因表达的不稳定,克隆动物可能会面临更高的遗传疾病风险,这让科学家们不得不重新审视克隆技术的应用前景。这一现象不仅局限于多莉,许多其他克隆动物也面临着类似的命运,这样的结论引发了人们对克隆技术的伦理思考。

伦理问题是克隆羊命不长所带来的重要讨论主题之一。很多人认为,克隆技术在某种程度上挑战了自然法则和生命的意义。科学家虽然能够重现生命,但是否应该这样做?克隆技术是否会导致生命被商品化,成为人类的私有财产?这些问题不仅令科学家感到困惑,也让普通公众陷入思考。如何平衡科技进步与伦理底线成为了亟需解决的课题。

除了伦理和健康问题,克隆动物的社会价值与意义同样值得我们关注。我们常说,科技的发展应该服务于人类的美好生活,但它是否真的能带来福祉?在一些国家,克隆技术被广泛应用于农业,目的是提升农作物及畜牧业的产量。然而,这种追求数量的背后,是否忽视了生态平衡和生物多样性的重要性?一味追求克隆技术带来的经济效益,可能会对自然环境和生态系统造成不可逆转的损害。

尽管克隆羊多莉的生命短暂,但她所引发的讨论却持续到了今天。科学家们开始更加谨慎地看待克隆技术的发展,许多研究逐渐转向探索生物科技与伦理道德的结合。与此同时,公众对克隆技术的认知也在不断深化,希望能够通过广泛的讨论和交流,达成对科技发展与伦理的共识。

在科技不断进步的今天,克隆技术仍然在不断发展,新的研究成果不断涌现。或许未来,科学家们将通过克隆技术为人类创造出更多的可能性,包括挽救濒危物种、治疗遗传性疾病等。然而,所有的努力都需要建立在对生命尊重的基础上,寻找科技与伦理之间的平衡点,才是人类追求科技进步的正确道路。

总结来说,“克隆羊命不长”的故事不仅是多莉短暂生命的写照,更是对科技与伦理深刻思考的引导。我们需要在科学进步的过程中,时刻提醒自己尊重生命的本质,兼顾科技与伦理,才能为未来的生物科技开辟出更加光明的前景。

十二生肖

热门专题

- 八字

- 排盘

- 起名

- 看相