探寻蒙语“巴音拉”的魅力与深意

在广袤的蒙古草原上,生活着一种简朴而又富有韵味的文化,而在这文化的海洋中,蒙语“巴音拉”犹如一颗璀璨的明珠。这个词在蒙古语中意为“海”,其背后不仅仅是自然地理的象征,更寄托了蒙古人民对水的情感,以及与湖泊和河流相关的丰富文化内涵。本文将带您深入了解“巴音拉”的多重意味,以及它在蒙古文化中的重要地位。

首先,让我们从“巴音拉”的字面意思谈起。水是生命之源,是人类赖以生存的重要元素。在蒙古,虽然广袤的草原与沙漠占据了大部分地理位置,但水源的珍贵使得海、湖泊和河流成为人们生活中不可或缺的一部分。比如,乌兰巴托的附近就有赫尔伦河,而这个河流及其周边的生态环境,也成为了人们日常生活与文化活动的重要承载体。在蒙古人的生活中,水不仅用来滋润大地,也是心灵深处的归属感所在。

除了自然环境的影响,“巴音拉”还蕴含着蒙古人对大自然的尊重与敬畏。自古以来,蒙古人便习惯于游牧生活,与大自然和谐共生。在这个过程中,水源的保护与利用显得尤为重要。许多传统节日和习俗中,都蕴含着对水神的崇拜与感恩,这不仅反映了人们的生活智慧,也成为了代代相传的文化基因。在蒙古,水不仅是物质层面的需要,更是精神文化的寄托,是人与自然沟通的纽带。

在现代社会,虽然交通与科技的发展让蒙古人能够更轻松地获取水源,但对“巴音拉”的情感并没有减弱。相反,这种情感在新的时代背景下愈发丰富。人们开始重新审视与水的关系,许多关于保护水资源的行动以及文化宣传活动应运而生。蒙古的文艺作品中,水的元素频繁出现,而“巴音拉”这个词更是成为了表达对自然敬畏的象征,激励着人们去珍惜身边的每一滴水。

在蒙古的传统故事和诗歌中,“巴音拉”的意象往往承载着深厚的情感。这些作品不仅描绘了水的壮美,更通过水展现了蒙古人内心深处的柔情。比如,许多民谣中流传着水与爱情的故事,往往将水与情感的流淌相结合。这使得“巴音拉”不仅仅是一个自然名词,更是文化与情感的具象化,成为了连接世代的桥梁。

对于现代的蒙古年轻一代而言,“巴音拉”不仅仅是对故乡自然的怀念,更是对未来生活方式的思考。在快速的城市化进程中,他们面临着许多来自城市与乡村的矛盾。在这个背景下,重新理解“巴音拉”的意义,尤其是其所象征的清晰与生命的源泉,成为了年轻人内心深处的一种呼唤。如何在繁忙的生活中找到宁静,如何在现代与传统中建立连接,这些都与“巴音拉”有着密切的关系。

因此,深入理解“巴音拉”,不仅是对传统文化的承接,也是对现代生活的反思与探索。它让我们在喧嚣的生活中,仍能感受到那一缕来自大自然的呼唤。每当我们在湖边漫步,聆听水波的声音时,便能感受到“巴音拉”赋予我们的那份宁静与力量。无论在何时何地,都请记住心中的“巴音拉”,让这份对自然的热爱与敬畏,成为我们生活中的一部分。

总的来说,“巴音拉”远不止是一个简单的词汇,而是蒙古文化的象征,承载着人们对自然的深厚感情与对生活的独特理解。它唤起了我们对生命源泉的思考,也激发了对未来的无限遐想。在这个快速变化的世界里,让我们始终保持对自然的敬畏之心,珍惜我们的每一个“巴音拉”,在生活中融入更多自然的元素,寻找到属于自己的内心宁静。

十二生肖

热门专题

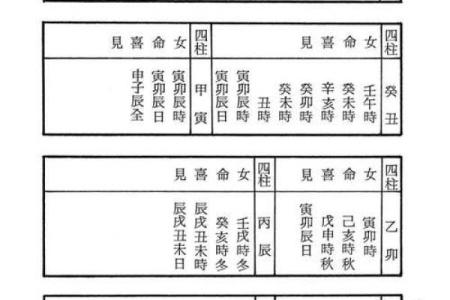

- 八字

- 排盘

- 起名

- 看相